Food Chemistry|低温乙醇蒸汽对菜籽油进行除臭的机理:以游离脂肪酸、生育酚和植物甾醇为主

2025年3月27日,Food Chemistry发表了华中农业大学王承明教授团队和中国农业科学院油料作物研究所的题为“Mechanisms of deodorizing rapeseed oil with ethanol steam at a low temperature: A focus on free fatty acids, tocopherols, and phytosterols”的研究论文。该研究不仅为油脂低温脱臭技术的发展提供了新的路线和方法,而且为油脂工业降低能耗、尽量减少有害物质的产生提供重要的理论依据和实践指导。该文以油脂低温乙醇蒸汽脱臭的前期研究为基础,该脱臭技术可在低于传统水蒸汽脱臭温度 70℃下达到较好除去异味成分和有害物质的脱臭效果,并更多保留油脂营养成分和更好抑制有害物质的产生,提升食用油营养和安全品质。该研究从菜籽油乙醇蒸汽脱臭馏出物(包括游离脂肪酸、生育酚和植物甾醇)的含量变化、动力学和热力学模型的建立,乙醇蒸汽对不同类型、同类型但不同结构物质的馏出率和蒸汽压差异,并与传统水蒸汽脱臭比较,揭示了油脂乙醇蒸汽的脱臭机制。提出并证实油脂乙醇蒸汽的夹带脱臭除了乙醇蒸汽比水蒸汽具有较高的蒸汽压作用外,还存在乙醇蒸汽对蒸馏夹带物质的分子间作用力,乙醇蒸汽与不同物质的分子间作用力差异取决于被脱出物质的双键数量、脂肪链取代基数量和长度以及物质的疏水性,为油脂低温乙醇蒸汽脱臭技术的应用提供了理论基础。脱臭馏出物的含量变化、动力学和热力学模型也为油脂低温乙醇蒸汽脱臭的条件优化应用提供理论指导。评审专家赞誉该文对科学领域有贡献,并对脱臭领域的技术进步感到兴奋(The paper is well-written and contributes to the scientific field. I am excited about the technological advancements in the topic of deodorization.)。

背景

脱臭是食用油精炼中承担食用油安全的最后关卡,严重影响着食用油品质。传统脱臭依赖高温(250℃)水蒸汽,虽能去除游离脂肪酸等异味成分,但高温易引发油脂氧化、营养流失,甚至生成新的有害物质。如何低温高效脱臭且最大化保留营养成分和抑制有害物质生成成为油脂精炼领域的重要课题。近年来,团队对低温(180℃)乙醇蒸汽脱臭技术的提出有望化解这一难题,但脱臭过程中物质与蒸汽相互作用机制的理解尚不充分,限制了脱臭技术的进一步优化和创新。那么,利用动力学与热力学模型,预测油脂脱臭效率、优化脱臭工艺参数、并结合馏出物分子结构和水蒸汽蒸馏作用特点阐明乙醇蒸汽脱臭机制,是一种创新的研究思路。

研究结果

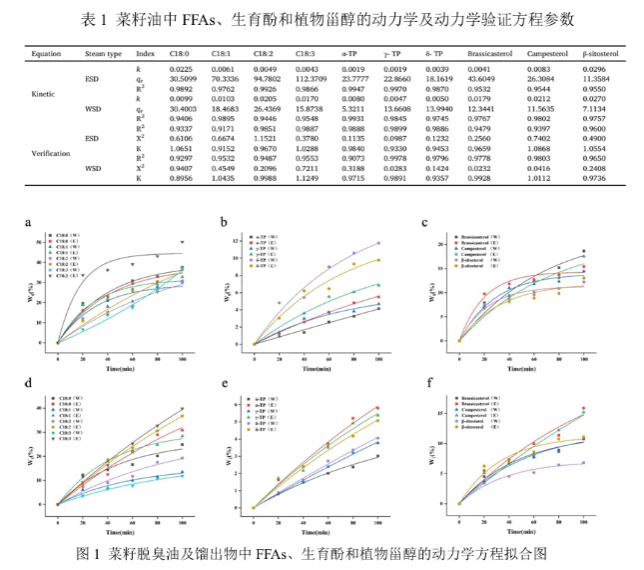

针对上述瓶颈问题,该研究构建了能够预测乙醇蒸汽脱臭效果的动力学模型(BoxLucas1),能够准确预测在不同脱臭条件下乙醇蒸汽和水蒸汽脱臭后油脂中游离脂肪酸、生育酚和植物甾醇的含量和变化趋势(图 1)。在这三类物质中,低温乙醇蒸汽脱臭对亚麻酸(C18:3)的夹带效率最高,在180℃时比水蒸汽夹带高出 70.24%,而生育酚和植物甾醇因为低温乙醇蒸汽脱臭温度低比高温水蒸汽脱臭保留更多。随后,通过不同温度和时间梯度下的脱臭实验对模型的预测结果进行验证,实验证明了模型的有效性和实用性(表1)。

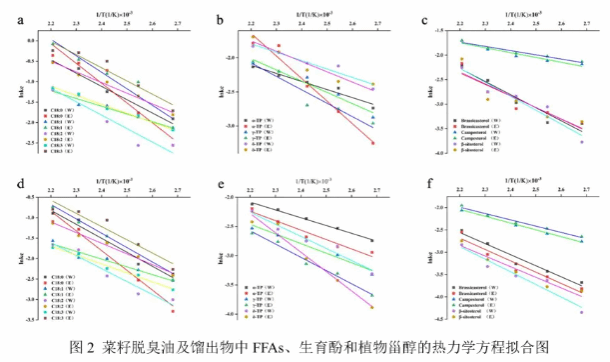

针对乙醇蒸汽脱臭作用机制不明确的问题,该研究聚焦于菜籽脱臭油馏出物动力学方程模型及参数(qe)(表 1)和热力学方程模型(图 2)及参数(∆G0、∆H0 和∆S0)(表 2),探究乙醇蒸汽夹带机制。与水蒸汽蒸馏脱臭相比,低温乙醇蒸汽脱臭的额外效果源于乙醇的较高蒸汽压及乙醇蒸汽与游离脂肪酸、生育酚和植物甾醇之间的分子间作用力(包括氢键、色散力和诱导力)。

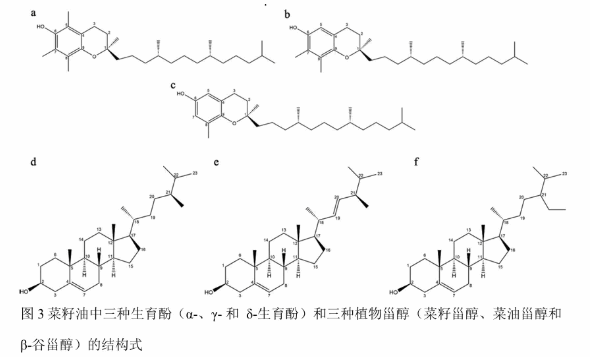

最后,该研究针对分子间作用力探究物质结构对乙醇蒸汽脱臭效果的影响。除了乙醇蒸汽交给蒸气压作用外,游离脂肪酸、生育酚或植物甾醇与乙醇蒸汽分子间作用力对其蒸馏速率影响较大。分子间作用力对具有更多双键的游离脂肪酸和具有更多甲基取代基的生育酚的蒸馏速率影响较大,而对具有更多双键和较长碳链取代基的植物甾醇的蒸馏速率影响较小,因为植物甾醇中环戊烷多氢菲结构的强疏水性所致(图 3)。

近年来,王承明教授研究团队围绕“油脂营养安全”中科学技术问题,创新性地采用低温乙醇蒸汽脱臭植物油,针对传统高温水蒸汽脱臭破坏植物油中有益成分且生成有害物质的问题开展攻关。该研究成功将动力学、热力学模型应用到植物油脱臭过程中,并揭示了低温乙醇蒸汽脱臭机制,是油脂脱臭技术的新尝试和进步,具有区别于传统高温水蒸汽脱臭的思路创新性。

华中农业大学食品科学技术学院硕士研究生高雨为该论文第一作者,王承明教授、中国农业科学院油料作物研究所李文林研究员为共同通讯作者。华中农业大学食品科学技术学院刘石林教授、硕士研究生董溢洋、刘芳蓉、牛爱风参与了该研究。该研究获国家重点研发计划资助。

通讯作者

王承明

华中农业大学教授,博士生导师,中国作物学会油料作物专业委员会理事兼加工组副组长,中国能源学会理事,武汉市食品安全咨询委员会副主任委员兼食品化学组组长,湖北省留学回国人员联谊会理事,湖北省科技特派员和“三区”科技人才。以通讯或第一作者在国内外发表学术论文100余篇,出版教材专著2部,以第一发明人授权发明专利15项,其中国际发明专利1项。获中国产学研合作创新奖、教育部科技进步二等奖、湖北省科技进步三等奖和湖北省第七届自然科学优秀论文二等奖。获华中农业大学大学生优秀指导教师和暑期社会实践优秀指导教师等荣誉称号

李文林

博士,研究员,中国农科院油料所产品加工与营养研究室主任,农业部油料加工重点实验室副主任,中国粮油学会油脂分会常务理事,重点围绕油料高效绿色低耗加工技术和装备开展研究,现主持国家重点研发计划课题、湖北省重大科技攻关项目等6项课题,授权专利20项(发明专利16项),发表论文28篇,参与编写科技著作3部,2018年农业农村部农产品加工业十佳杰出青年。研究成果已在湖北、江西、福建、云南、天津、湖南、四川、吉林、贵州、浙江和青海等地四十多家油料加工企业推广应用,取得了显著的社会经济效益。近年来获得国家、省部、市各级科技奖励8项,其中获国家科技进步二等奖1项,湖北省技术成果推广一等奖1项,湖北省科技进步一等奖2项,中国专利优秀奖2项,中国农科院技术发明一等奖2项。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2025.143957

文章来源:公众号“食探未来”